脑卒中康复的核心目标是通过科学训练重建神经控制与肌肉功能,其训练体系需遵循“被动激活-辅助过渡-主动控制”的阶梯式原则。这一过程需结合神经可塑性理论,通过分级刺激促进大脑功能重组。以下为具体实施路径:

一、被动训练阶段:重建关节活动度与本体感觉

1. 关节被动活动

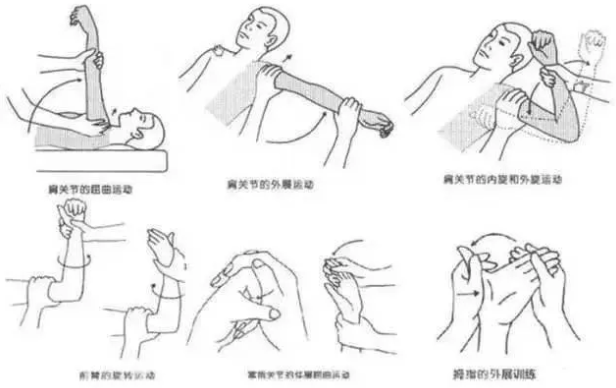

操作规范:急性期(发病后48小时-2周)每日进行3次关节活动,重点针对肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节。肩关节采用“肩胛骨旋转+屈曲外展”组合动作,肘关节以“屈伸+旋前旋后”交替进行,腕关节需同步完成“屈伸+尺桡偏”训练。

关键参数:每个关节活动范围控制在无痛阈值内,肩关节屈曲≤90°,肘关节伸直后维持5秒。下肢髋关节需避免外旋,采用“膝关节微屈+足跟支撑”体位。

2. 抗痉挛牵伸技术

手部痉挛处理:采用“大鱼际牵拉+腕背伸”组合手法,每日2次,每次持续8秒。对肌张力≥3级患者,可配合夜间佩戴腕背伸矫形器。

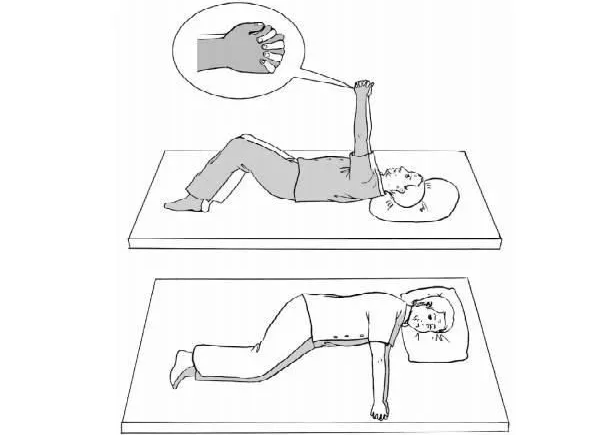

下肢肌张力调控:通过“桥式运动+踝泵训练”抑制伸肌痉挛,桥式运动时要求患者臀部抬离床面10cm并维持10秒。

二、辅助训练阶段:建立主动运动模式

1. 健侧带动技术

Bobarth握手训练:患者双手十指交叉,患侧拇指在上,健侧带动患侧上举至90°并维持5秒,每日3组,每组10次。此动作可激活肩胛带肌群,改善“上肢挎篮”模式。

健侧助力行走:采用“三点步态”训练,健侧手持四足手杖,患侧下肢跟随迈步,步幅控制在健侧的70%。

2. 减重支持训练

水中运动:利用水的浮力降低关节负荷,进行“水中踏步+抓握漂浮物”训练,水温控制在32-34℃,每次20分钟。

悬吊系统应用:通过悬吊带减轻患肢负重,进行“坐位平衡训练+单腿站立”训练,悬吊负荷从50%体重逐步递减至20%。

三、主动训练阶段:强化运动控制与功能整合

1. 核心肌群激活

桥式运动进阶:从双桥过渡到单桥,要求患侧下肢单独支撑并维持15秒。结合“Bobath球训练”,在球上进行“坐位平衡+上肢抓握”动作,提高躯干旋转控制能力。

平板支撑改良:采用“跪姿平板支撑”起始位,逐步过渡到“标准平板支撑”,每日3组,每组持续30秒。

2. 任务导向性训练

进食训练:使用“防滑垫+粗柄勺”组合,患侧手完成“舀取-送至口部”动作,每日5次。

穿衣训练:采用“健侧协助患侧”策略,患侧手完成“插入袖口-提拉衣领”动作,每周3次。

复杂环境适应:在社区康复中心进行“超市购物模拟”,完成“推购物车-抓取物品-排队结账”全流程训练。

四、训练效果评估与调整

1. 阶段性评估指标

运动功能:采用Fugl-Meyer量表,重点评估上肢“伸肘-腕背伸-手指伸展”协同动作得分。

平衡能力:通过Berg平衡量表,监测“坐-站转移”“单腿站立”等项目得分变化。

日常生活能力:使用Barthel指数,统计“进食”“穿衣”“如厕”等10项任务完成度。

2. 动态调整策略

痉挛加重时:增加“肉毒毒素注射+神经肌肉电刺激”联合治疗,电刺激参数设定为频率50Hz、脉宽200μs。

肌力不足时:采用“渐进性抗阻训练”,从0.5kg沙袋开始,每周递增10%负荷。

五、并发症预防与处理

1.肩关节半脱位:

预防措施:坐位时使用肩吊带,肘下方放置支撑垫,避免患侧上肢悬垂。

治疗手段:采用“电刺激+激光”联合治疗。

2. 深静脉血栓:

预防策略:每日进行“踝泵训练”500次,配合气压治疗仪每日2次,每次30分钟。

风险评估:采用Wells评分表,对评分≥2分患者立即启动抗凝治疗。

脑卒中康复需以“神经重塑”为核心目标,通过“被动-辅助-主动”三级阶梯训练,结合精准评估与动态调整,最终实现肢体功能的最大化恢复。患者需在专业康复团队指导下,完成每日3小时、每周5天的系统训练,并配合家庭延伸训练,才能获得最佳康复效果。